画布和线索

吉姆·柯丁顿是如何解开杰克逊·波洛克之谜的。

杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)曾说过,一幅画是“一个表演的舞台”。波洛克是典型的“动作画家”,他体现了美国战后坚强的创新精神。1949年,当他在长岛工作室的照片登上《生活》杂志的封面时,他成为了一个家喻户晓的名字。44岁时,他驾驶着一辆敞篷车在东汉普顿的农场车道上高速行驶,不幸去世,这进一步为他的传记片奠定了基础。因此,具有讽刺意味的是,如今波洛克的许多有半个世纪历史的油画只依赖于少数几位低调的大师——也就是说,像吉姆·科丁顿这样的罕见专家,他是现代艺术博物馆自1996年以来的首席文物保护员。

艺术史学家马克斯·弗里德兰德说得对:“可怜的修复师。没人知道他是否做好了自己的工作。如果他工作做得不好,大家都知道。”以塞西莉亚·吉姆萨涅斯为例。这位80多岁的西班牙业余爱好者承担起修复百年文物的任务《2012年,萨拉戈萨仁慈教堂内的壁画,造成了灾难性的后果。她的名字现在成了“著名的拙劣修复”的同义词(据最新统计,有近50万的谷歌点击量),爱开玩笑的人把这幅壁画称为“猴子”。难怪文物保护人员一般更喜欢匿名。用已故艺术史学家詹姆斯·贝克(James Beck)的话来说,修复工作很像整容手术:“人们能经历多少次整容手术,而不让他们可怜的脸看起来像一张橘子皮?”

柯丁顿带着些许恐惧,面对修复战后美国艺术的标志性作品之一的挑战——抽象表现主义的瑰宝《一号:第31号》,1950年。作为波洛克不朽滴画的一个例子,其中一幅画完成于1950年夏天,当时波洛克正处于他的权力巅峰。这幅画几乎是无价之宝——一幅较小的作品,1948年的第5号,在2006年以1.4亿美元的价格售出。这幅画是波洛克最雄心勃勃、最不朽的作品之一。一幅壁画大小的杰作需要专家的TLC(这幅画高9英尺,宽17.5英尺),这是这位艺术家持久重要性的独特案例。用艺术评论家罗伯特·休斯(Robert Hughes)的话来说,20世纪40年代和50年代的波洛克是“第一位影响世界艺术进程的美国艺术家”。

1998年,MoMA举办了一场轰动一时的波洛克回顾展,让《One》占据了最重要的位置。但根据科丁顿的说法,这次展览也揭示了这幅画布普遍“发黄,画的缝隙里积聚了灰尘和灰尘”。2012年7月,“一号”正式从博物馆四楼退役,进行修复。在接下来的10个月里,科丁顿和助理管理员詹妮弗·希基开始了一段时间的仔细检查、清洁和修复,他们将这些记录在了现代艺术博物馆的博客上。然而,当他们检查这幅历史悠久的画布时,他们偶然发现了一个意想不到的难题——这幅画的一部分包含的颜料和笔触与其他部分截然不同。这仅仅是波洛克不可预测技巧的一个例子吗?或者这是后来另一个人的修改——相当于在蒙娜丽莎上的涂鸦?这幅画的完整性岌岌可危,更不用说它的价值了。如果MoMA团队做出了错误的判断,并相应地改变了画布,他们将犯下巨大的艺术罪行。但如果他们忽视了这一点,他们就会帮助和教唆别人的犯罪。为了摆脱这种困境,柯丁顿需要一个关键的证据——他知道去哪里找。

“展览本身可以成为考虑保护一件作品的动力,因为它们提供了直接比较相关作品的独特机会,”Coddington在他博客的第一篇文章中透露道。“1998年在现代艺术博物馆举办的杰克逊·波洛克回顾展期间,我们能够做到这一点,当时我们能够看到1948年至1951年间创作的三幅画在画布上色调的微妙变化。”柯丁顿的文章内容丰富而有趣,同时也承认了波洛克这幅画在历史和流行上的重要性。6月的一个下午,我们坐在博物馆通风的管理员工作室里,科丁顿对我说:“我们在博客上写修复一号的文章,主要是因为它的名人地位。”“这是人们来博物馆看的一幅画。如果没有展出,那么我认为我们欠他们某种解释,我们也可以借此机会教育公众,让他们了解修复工作是如何展开的。”

科丁顿将这一过程与他之前修复毕加索(Picasso) 20世纪最重要的画作《阿维尼翁的少女》(Les Demoiselles d’avignon)的过程进行了比较:菲克尼特沉稳而勉强地讲述了毕加索画布的磨损是如何在与其他时期的艺术品一起被挂在一个特别展览上后才显现出来的。“那时我们才意识到,《姑娘》并没有像艺术史所预测的那样抢尽风头,”科丁顿回忆说。“我们认为这不是毕加索的错——这与画作的状态有关。在接下来的两年里,我们仔细研究了这幅画,发现这幅画经过了几次修复,修复材料已经开始褪色,使这幅画变得无声。修复波洛克画作的过程也是类似的。我们将它与其他相关图片进行对比,并通过对比注意到它是如何随着时间而变化的。”

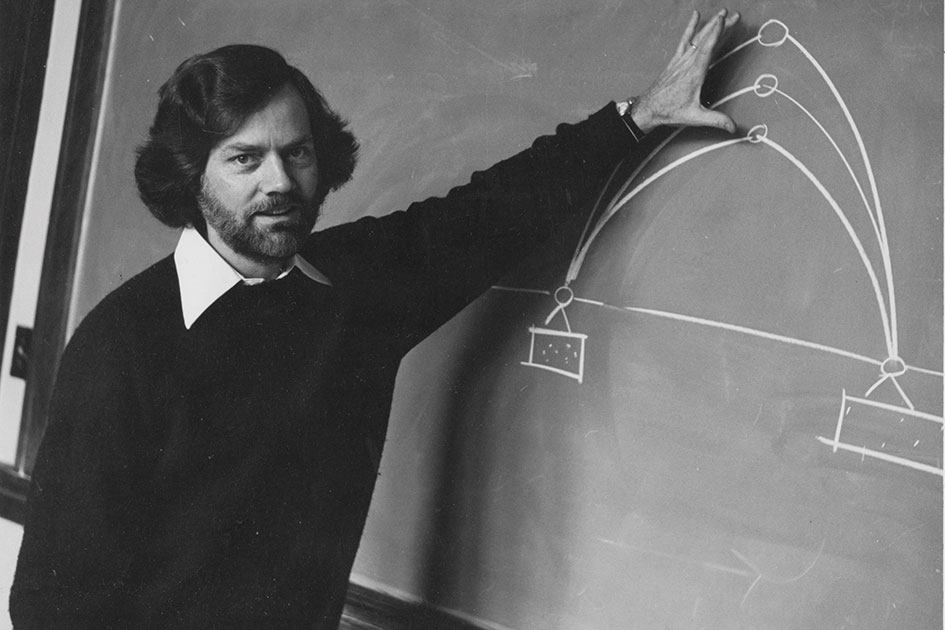

柯丁顿戴着眼镜,若非在威博体育的人文学科课程中找到了真正的职业,他可能会成为一名科学家。柯丁顿清楚地记得,在波特兰的那些年里,一位特殊的老师——已故的艺术史学家查尔斯·雷恩教授——对他产生了改变他一生的影响。“我学的是生物学,但查尔斯·雷恩(Charles Rhyne)的艺术史导论课为我的职业生涯奠定了坚实的基础。那堂课教会了我很多东西,其中之一就是艺术无处不在;但查尔斯的课程也教会了我很多关于艺术创作材料的知识。随着我越来越感兴趣,我把注意力集中在人们用世界上真实的东西创作艺术的想法上。在某个时刻,我头脑中的一个电灯泡突然亮了——突触连接将我对科学的兴趣与我对艺术史的热爱联系起来。从那以后,一件事接一件事。”

从威博体育毕业后,他和雷恩保持联系,经常直接交谈,形成了一生的友谊。这位年长的学者经常在年轻人完成研究生学业以及后来事业发展的过程中威博体育他提供建议。“和查尔斯谈话,就像和一个知识渊博、对我所做的事情感兴趣的人谈话,每次谈话结束时,他都会让我有不同的想法。他的好奇心是无穷的。他从老师变成朋友和同事的过程非常流畅,但我不得不说,他在很多很多年里都是我的导师。”然而,在科丁顿离开波特兰前往东海岸学习和工作近40年后,几乎没有人能预料到两人会在2013年合作完成一项重要的艺术史发现。这个时机至关重要,因为81岁的莱恩于今年4月去世。

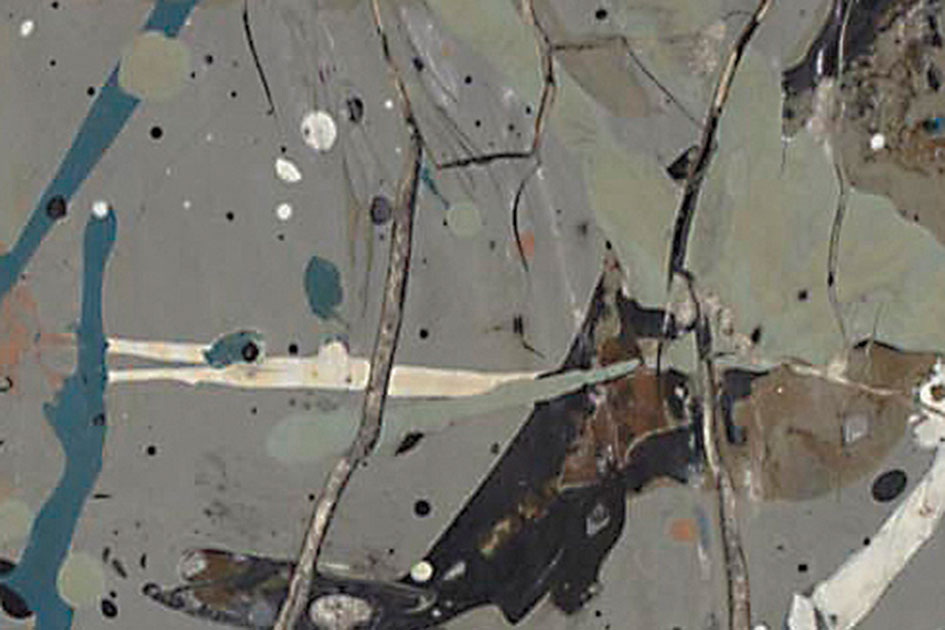

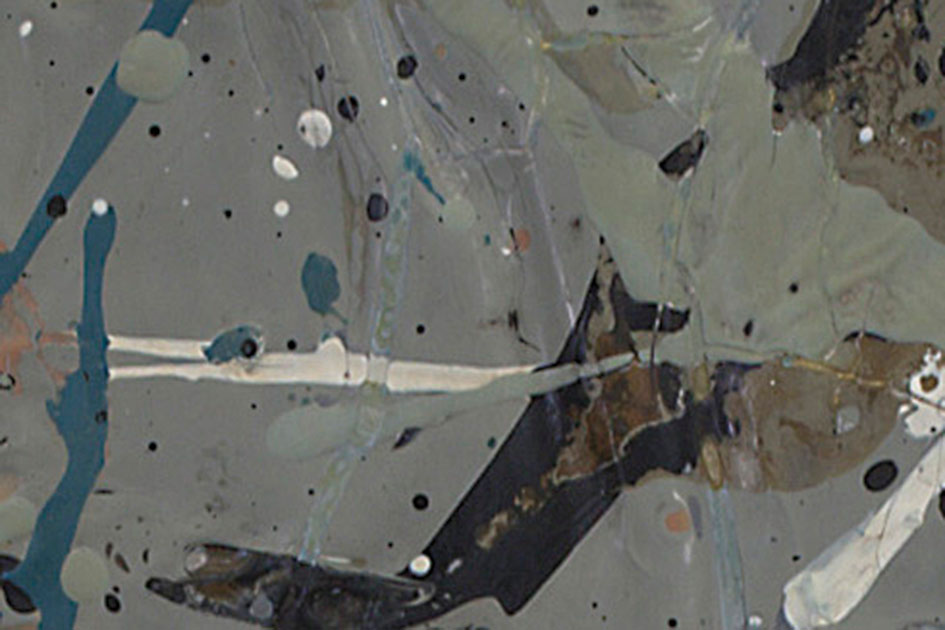

当柯丁顿和他的工作人员完成了他们的初步研究并开始清理“一号”时,一个以前看不见的问题突然变得清晰起来:这幅画的一些区域含有聚氯乙烯。根据柯丁顿的说法,这是一种合成树脂颜料,美国艺术家在20世纪50年代忽略了它,但自20世纪30年代以来,修复者就开始自由使用它,这种颜料的“笔触繁琐”与波洛克的风格完全不同。科丁顿说,这些痕迹看起来像是为了掩盖珐琅漆上的“小裂缝”而留下的。

当时的情况很有暗示性,但为了避免危及这幅画,科丁顿需要确定。由于缺乏修复记录,他求助于他的秘密武器:瑞恩在1962年拍摄的一组照片。

雷恩作为一名学者和教师的名声与他所收集的许多荣誉相媲美,其中包括美国保护协会对专职人员的特别认可,以表彰他“对艺术保护的宝贵贡献”。他一生致力于摄影和数字成像作为研究工具。“视觉图像传达了大量的信息,”莱恩在1994年对一位采访者说。“学者们重视书面文字,但往往忽视了视觉图像中保留的大量证据和信息。”但雷恩对摄影的执着绝不仅仅是为了记录。相反,柯丁顿说,它是视觉记录的终极圣杯——“近距离观察”。

1962年,波特兰艺术博物馆(Portland Art Museum)展出了纽约实业家本·海勒(Ben Heller)收藏的几幅波洛克作品,马克·罗斯科(Mark Rothko)曾称他为“上西区的弗里克”。雷恩当时刚到里德工作两年,他一丝不苟地威博体育One拍了照片。1998年,他在威博体育柯丁顿的信中写道:“如果你需要它们,请告诉我。”

柯丁顿把这些信息记在脑子里了。“在我们开始保护之前,我和查尔斯取得了联系,说,‘我想看看那些照片。“他把照片寄了过来,其中一张照片突然让事情变得非常清楚。查尔斯的照片值得注意的是,它们都是细节。它们实际上定义了近距离观看的概念,尤其是一幅35毫米的图片,是画作右下角的幻灯片。看着这幅画,很明显,2012年画中的东西在1962年并不存在。波洛克于1956年去世,这基本上结束了关于这些变化是否是艺术家本人所为的讨论。”

保护者的工作可以定义为一个不情愿的修理者的工作。在最高水平上,这个行业被告知没有任何干预是中立的。在现代艺术博物馆的修复层,科丁顿自己也向我承认了这一点,他说他常常只是“不愿意修复一幅画”。“有时候我们会采取医生的态度,”他说,又引用了一些医学术语。“这就是所谓的‘警惕等待’。从本质上讲,你意识到问题的存在,但它们还没有上升到需要实际干预的紧急程度。”

但就“一号”而言,早期的修复工作需要科丁顿和他的工作人员修复,据他判断,这幅画有轻微裂缝,但基本上没有损坏。“我认为任何新的艺术作品,如果它开始过早地显示出年代,就会被认为是有缺陷的,”柯丁顿在谈到波洛克的匿名修复时说。修复发生在1962年到1968年之间,当时它进入了博物馆的收藏。修复人员通过揭示原始表面的部分来部分纠正,包括木块和嵌在表面的苍蝇。“当其中一个开始出现裂缝时,修复者可能会想,好吧,我要让这些裂缝消失。另一方面,我们对伦勃朗的裂缝没有问题。”

在这件事上,柯丁顿和他在MoMA的工作人员得到了莱恩详细的摄影文献的极大帮助——就像其他大型国际博物馆的文物保护人员迄今所做的那样。雷恩不仅详尽地记录了波洛克的《一》;事实证明,他还为海勒收藏的其他作品拍了很多照片,包括波洛克著名的画作《蓝杆》,现在藏在澳大利亚国家美术馆。在科丁顿最近将这些扫描件寄往澳大利亚后,博物馆的回应是既震惊又感激:“我们没有这样的文件,”他们告诉科丁顿。“这完全是独一无二的。”

当现代艺术博物馆的首席调停者讲述这个故事时,他的声音有些颤抖。他自豪地说:“没有人认为收集这么详细的文件有这么重要。”但对查尔斯来说,这是他的第二天性。最后,他不仅改变了我的生活,也改变了这些照片的生活。”

Christian viveros - faun<e:1>为the《乡村之声》《新闻周刊》《野兽日报》和艺术的报纸。他和妻子丽莎(Lisa)、儿子佩普(Pep)住在纽约布鲁克林。

艺术与时间的巫师

Charles Rhyne教授[1960 - 1997年艺术史]因其在艺术史上的广泛专业知识而享誉国际,从英国风景画家John Constable到保护理论和实践,西北海岸美洲原住民艺术,以及在研究和教学中使用数字图像。他一生对摄影的兴趣是他所有其他作品的基础;他的幻灯片和数字图像是他的研究笔记,提供了事物如何变化以及它们如何随时间变化的证据。他们产生了三个主要的网站:Ara Pacis Augustae;乌斯马尔、卡巴、萨伊尔和拉布纳<e:1>的建筑、修复和成像和盖蒂中心的建筑。除了为他的Ara Pacis Augustae网站拍摄的近2000张照片外,查尔斯还拍摄了俄罗斯的木制教堂,美国的廊桥,以及波特兰艺术博物馆收藏的大师画作。>

艺术和建筑的保护是他一生工作的核心,他的研究涉及方方面面,从对砖石如何退化的技术调查,到广泛的文化问题,比如保护美洲原住民的艺术。在谈到保护美洲原住民图腾柱的问题时,莱恩说:“人们认为这很简单:要么保护,要么不保护。我试图把事物的复杂性展现出来。”他解释说,一个图腾柱可以提供许多选择。是否应该阻止黄夹克在杆子上筑巢,或者把幼苗从裂缝中拔出来?它是应该稳定下来,还是像19世纪的照片一样,把它放在正确的位置上?你会填补裂缝并重新粉刷钢管吗?“每一个选择都是一个充满情感的问题,情况非常复杂。这不仅仅是保存或不保存的问题。这是你应该如何保存它,如果你保存它,你是否展示它以及如何展示它。”

标签:校友,教授,研究